コロナウィルス収束の先が見えない中、いかがお過ごしでしょうか。わたしの勤務する大学の図書館もとうとう臨時閉館となり、雑務処理以外に大学に行っても意味ありませんので、先週から自宅研究しています。そうしたら、知らず知らずのうちに研究と関係ない本ばかり読み始めてしまいました。

カミュの1940年代の小説――『ペスト』を読んだところ、なんと今の状況と重ね合って見えることかと驚きました。疫病が流行りだすと、「貧しい家庭はそこできわめて苦しい事情に陥っていたが、一方富裕な家庭は、ほとんど何ひとつ不自由することはなかった。ペストがその仕事ぶりに示した、実効ある公平さによって、逆に、人々の心には不公平の感情がますます尖鋭化されたのであった。もちろん、完全無欠な死の平等だけは残されていたが、しかしその平等は誰も望むものはなかった」、と。

なんという皮肉でしょうか。安倍さんの愛犬を撫でながら、「友達と会えない。飲み会もできない」、だから「うちで踊ろう~」と呟く、例のTwitter動画を眺めた時、彼はネットカフェやトランクルームで日々を送っている人々の立場に立ったことなど一度たりともあるのか、疑問に思わざるをえませんでした。社会の下層でもがく人々が、自分の「外出自粛」をみたらどのような思いをするのかも、おそらくなんにも感じてないのでしょう。

この国のリーダーと、この土地に暮らしている人々との間に存在している、見えない大きなずれと溝が、垣間見えてしまいます。わたしはこの土地に生まれた人間ではありませんが、この笑えたくても笑えない、悲しみと皮肉と怒りを混じった気持ちがふつふつと湧いてくるのはなぜでしょうか。

カミュはさらにこう書いています。

「町は目をあいた睡眠者のむれが充満し、これらの人々が現実にその運命から抜け出すことといえば、たまに夜中に、一見癒着したような彼らの傷口が、突然また口をあけるときだけであった……ところで、一体この引き離された人々は何に似た様子をしていたか、と問うものがあるかもしれない。そうきかれれば、それは簡単なことで、彼らは世間みんなのような様子、まさにまったく一般共通の様子をしていたのである。彼らは、この市の平静さと他愛もない興奮とを、等しく共有していた。彼らは、一見冷静らしく見えるようになったくせに、批評的感覚があるように見えなくなってしまった」と。

これを読んで、すぐ最近中国で炎上している「方方日記」を思い出しました。「方方」という中国人作家が、疫病がもっとも流行った頃にちょうど武漢にいて、武漢がロックダウンされていた間、彼女は自分の身の回りの記録を「方方日記」と名付け、ネットで連載していました。わたしも読んでました。疫病が蔓延している中、彼女の目撃した悲しみに、私は共感します。また政府に対する批判もありますが、私一個人から見れば、少なくとも過激とは言えず、どちらかというと穏便なものに感じました。

最近、その日記の英語版とドイツ語版、そして国内出版も進んでいるようですが、どうも英語版とドイツ語版のほうが先に進んでいるようで、いずれもまだ本格的に刊行されていません。にもかかわらず、国外出版が報道された時期から、最初にこの記録文学を妙にやたらと評価していた世論は、民族感情の高まりによって、こんどは批判一辺倒となりました。目を疑うほどの世論の豹変ぶりに吃驚しました。

思えば、このウィルスの渦中には、我々の考えは無意識に「他愛もない興奮」に支配されているような気がします。わたしは、わざわざカメラの前に女性の医療関係者たちを丸坊主にした過度な英雄主義を理解できず、また、この「方方日記」への批判から見えた、「中国の顔に泥を塗る」、「西洋諸国の中国に対する偏見増長を加担した売国奴」、「この本によって、中国はもう一度『庚子賠款』(義和団事件賠償金)を強要される窮地に追い込まれてしまう」などのナショナリズムの高揚と民族コンプレックスの暴露に、心苦しく感じてしまいます。

わたしは中国人であり、さらに近代史を専攻しているからこそ、人一倍に祖国の真の発展と繁栄を祈っています。だからこそ、普段は「大国風範」などのスローガンを声高に口にし、少しでも神経が刺激されると「売国奴だ」と激怒する、「愛国心に富む」方々にお聞きしたいです。「あなたは、本当に我々の祖国と人々を心の底から信じているのでしょうか?」と。

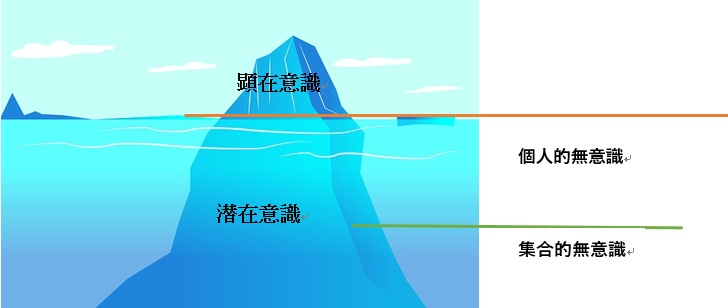

思えば、近代に入ってから中国は度々蹂躙されてきました。武田泰淳の、中国がなんども他民族に支配された経験をもつため、「なんども強姦された女性」に見えるという比喩は、実に意味深い。現在あらわれた種々の「過剰反応」も(ある意味で民族的なPTSDに見える)、ユングの言った「集合的無意識」に操られたものではないでしょうか。わたしも詳しくわかりませんが、薄々とそう感じているだけです。わたしは、一人の中国人として、果たして自分の潜在意識に深く潜んでいる民族的なコンプレックスを克服することができるでしょうか。

話題は変わりますが、『世界』(岩波書店、2020年5月号)に載ったマイク・ディヴィス氏(アメリカのジャーナリスト)と前川喜平氏の文章を読みました。ディヴィス氏はアメリカの医療制度、前川氏は日本のデジタル教育をそれぞれ議論しています。ディヴィス氏は、営利偏重に流されたアメリカでの病床削減を指摘し、これを「医療カトリーナ」と呼んでいました。本文の「解説」によると、日本でもこのような医療解体があるとのことで、最近のニュース見ると、日本の院内感染はやたら多く、いっそう現状をふり返らされました。

前川氏の場合、「GIGA」、「ICT」などの政策が生まれた背景とプロセスを紹介しながら、氏の現場での体験に基づいたデジタル教育に対する困惑を述べました。特に、デジタル教育に含まれた産業育成に対する指摘は鋭いものに感じました。

中国の場合、この疫病のさなかに、デジタル教育は無抵抗に推進されてるような感じで、また日本とは違う一面もあるでしょうが、なによりも今の中国でしばしば耳にする「子供はスタートラインで負けてはいけない(不让孩子输在起跑线上)」という主張の背後に、同じくこのような産業育成の考え方が潜んでいると感じます。

あくまで子どもを育てている友人と親戚から聞いた話ですが、北京の高級な幼稚園や私営の子供向けの塾で、小学校で教える内容を盛り込むために、最も機会均等であるべき小学校で先生が丁寧な教育を提供する気を失い、ひたすらテンポを上げて授業を進めます。それによって、貧困層の子供と富裕層の子供の間に存在する溝がどんどん埋められなくなるという悪循環。医療も、教育も、ひたすら営利目的ではいけない、改めてそう思いました。

我々はつねに「効率的」な動きを求められています。いや、その「効率」を求める考え自身は、問題ないと思います。しかし、ひたすら「効率」重視の社会を構築する背後に、誰かの幸福が無視(本当は「犠牲」という言葉を使いたいのですが)されていませんか。ああ、なるほど、「それは自己責任だよ」という方もいますね。「貧乏な人は努力がたりないから」。「忍耐力ないからなにも成功できないんだ」。そうですね、十人十色の世界ですから、目の前の楽しみだけを追求する方もいらっしゃるでしょう。

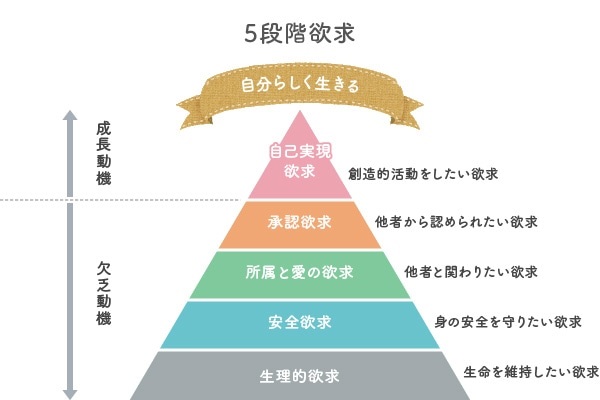

もちろん、人間には「自己実現」の欲求があることも否定できません。マズローは、それを人間の最高の欲求として位置づけました。けれど、「自分らしく生きる」という命の究極の目標を実現する前に、人間は食べる、寝る、排泄も性的な衝動も含めて、まず生理的な欲求が満たされなければ、「自分らしく」なんてまるで雲の上の話です。

人間は自分の生まれ育った環境を選ぶことはできません。うまれて間もなく捨てられた子供も、戦火によってふるさとが焼野原になる人々も、さらにこの日本で見られる定住できるところさえない人々も、人間らしく生きる環境さえ整えない彼らは、本当に生まれながらに「自分らしく」生きる権利がないのでしょうか。そうした意味で、人間はもとより弱き生き物で、世の中に本当の平等などもないのかもしれません。

だからこそ、ヒトという生き物が、この世界に出現した時点から、群れ(家族)で暮らし、友達を作り、つねに他者とのかかわりを求めながら生きようとしています。「自己責任」論者の眼中には、他者とのかかわりはどう見えているのでしょうね。

ずいぶん長いお手紙となってしまいました。思いの走るまま、あっちに飛びこっちに飛び、またあまりにも主観的、感情的な話となり申し訳ございません。

それでもわたしは考えつづけなければなりません。情けないことに、わたしは米も作れず、井戸も掘れず、鳥一羽を殺す力も勇気もない人間です。アマゾンの雨林に捨てられたら、三日もたたないうちに死んでしまうでしょう。そんなわたしには、世の中に存在している不平等を消すことなどもちろんできません。任重くして道遠し、それを弁えたうえで、世の中の苦痛を遮断せず考えつづけることは、今の自分にもできることです。

最後に、4月初めに大学の近くで撮った写真をお送りさせていただきます。桜並木の満開でした。東北の桜もいよいよ満開でしょうね。また、お目にかかれる日を楽しみにしています。それまで、どうかお体お大事になさってください。

Z.Lより

2020.4.22